教育は、すべての社会における平等な機会の土台です。無償義務教育という考え方は、すべての子どもが経済的な障壁なく学校に通う権利を保障します。

この仕組みは、出自を問わずすべての子どもにとって基本的な権利として、世界的に認められています。本記事では、この制度の手続きや対象となる教育段階、そしてそのメリットについて解説します。

無償義務教育の法的根拠

すべての教育制度は、義務教育を定める法律や政策によって成り立っています。政府は、すべての子どもが無償かつ平等に教育を受けられるよう、法整備を行っています。

これらの規則では、通常5歳から7歳の間に始まる就学年齢や、財政支援の仕組みなどが規定されています。子どもの権利条約などの国際的な合意も、こうした取り組みを後押ししています。

多くの国では、少なくとも9年間の学習が義務付けられ、継続的な学びが保証されています。国や地方自治体が財源確保や規制を担い、すべての子どもが取り残されないよう責任を持っています。

対象となる教育段階

義務教育は国によって異なる段階を含んでいます。一般的には初等教育(小学校)から始まり、中等教育にまで及びますが、一部の制度ではUNESCOの教育段階で示されているように、さらに追加の学年が含まれる場合もあります。

初等教育

初等教育では、基礎的な読み書きや計算能力を身につけます。また、社会的な価値観や協力して学ぶ姿勢も養われます。子どもたちは、体系立てられた学びの中で自信を育みます。この段階が、将来の学習の土台となります。

中等前期教育

中等前期教育では、発展的な知識が身につきます。生徒は理科、数学、そして公民教育を学びます。これは職業コースや学術コースへの進路準備に役立ちます。批判的思考力や問題解決能力も強化されます。

高等教育への進学

一部の制度では、必修教育の年数が高校まで拡大されています。別の制度では、専門・職業プログラムが加えられることもあります。こうした拡充によって、より幅広いキャリアの選択肢が得られます。また、円滑な大人への移行も支援されています。

国ごとの違い

教育の範囲は各国の能力によって異なります。裕福な国は教育期間を延長し、さまざまなサービスを提供することがよくあります。一方、発展途上国では基礎的な教育に限定されがちです。こうした政策は、経済的な優先事項や資源の状況を反映しています。

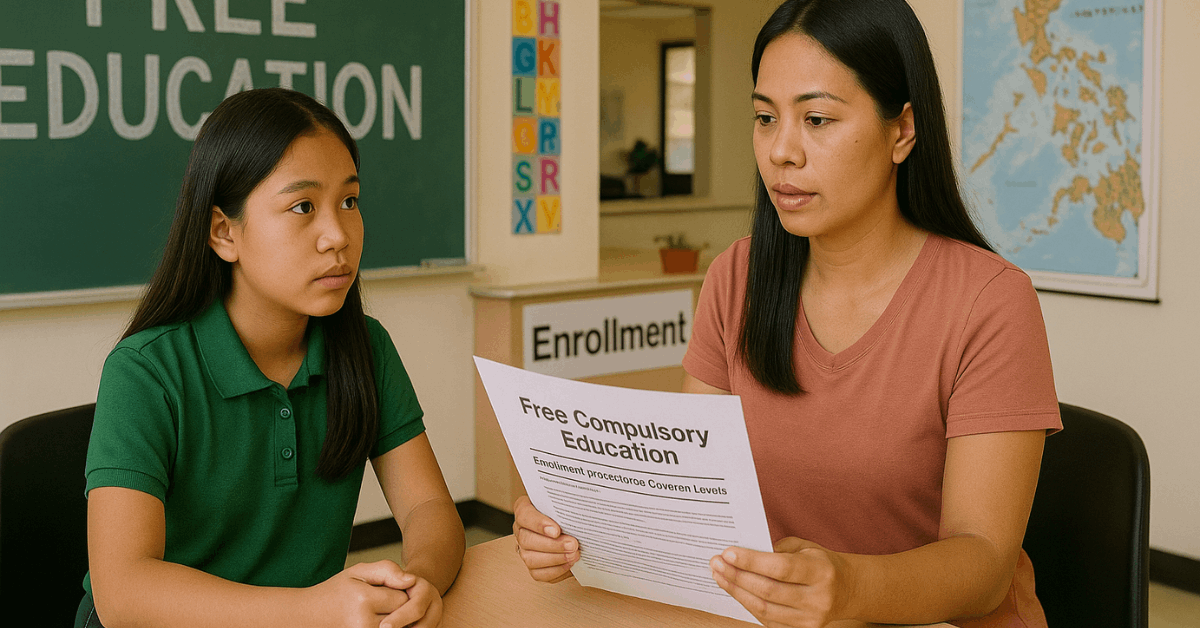

入学手続き

保護者の方にとって、入学手続きは簡単なプロセスです。政府はすべての家庭が利用しやすいように、標準化された手順を設けており、これはOECD教育政策にも示されています。

対象年齢

お子様は定められた年齢枠に該当している必要があります。これにより、適切なタイミングで学校生活を始められるようになります。必要な年齢は国によって異なります。学校は入学手続きの際にこれを確認します。

申請

保護者は指定された地域の学校に申請書を提出します。申請内容は記入漏れがないか確認され、承認されます。このプロセスにより、すべての人に公平な入学機会が与えられます。これは、入学枠を確保するための最初の正式なステップです。

申請期限

登録期間は教育当局によって定められており、通常は新学年度の数か月前から始まります。

ご家庭はこれらの期限を守る必要があります。期限を過ぎてからの申し込みには制限がかかる場合があります。

転校手続き

他の学区へ移動する場合でも、再入学ができ、在籍状況は維持されます。転校ルールは柔軟に設けられています。

お仕事やご家庭の事情で引越しされるご家族をサポートし、教育の継続性を保ちます。

デジタルオプション

多くの政府機関では、オンライン登録のプラットフォームを提供しています。例えば、米国教育省や各地域の省庁が様々なリソースを用意しています。

デジタルシステムは、書類作業や待ち時間の削減にもつながります。また、遠隔地に住むご家庭にも幅広く利用できるようになっています。

必要書類

入学には各種書類が必要です。これらは本人確認や居住地確認のために使われ、世界銀行の教育制度で説明されている通り、正確な確認が求められます。

- 出生証明書:入学に必要な年齢を証明します。

- 住居証明書:お子様が正しい学区の学校に通うことを確認します。

- 成績証明書:転校や上の学年への進級時に使用されます。

- 健康診断記録:予防接種や医療履歴の確認、安全確保のために利用されます。

これらの書類提出により、システム全体で入学手続きが標準化され、不正利用を防ぎ、すべての子どもに平等な機会が提供されます。

アクセシビリティとインクルーシビティ

義務教育はすべての子どもを対象としています。社会的に孤立したグループのニーズに対応するため、特別な方針が設けられています。政府や学校は、教育を誰もが利用できるようにするプログラムを構築しています。

これには、物理的および経済的支援の双方が含まれており、ユネスコのインクルーシブ教育によって推進されています。障害を持つ子どもには、それぞれに合わせた教育プログラムやサポートサービスが提供されます。

農村部や遠隔地では、移動型学校やデジタル学習が活用されています。また、これまでに就学の機会を逃した子どもたちのためのプログラムも存在します。これらの取り組みによって、システムの中で取り残される子どもがいないようにしています。

費用とカバーされる内容

無償教育であっても、すべての費用がなくなるわけではありません。授業料は政府によって支払われますが、家庭には間接的な費用が残ります。

- 授業料:義務教育課程では全額負担されます。

- 教科書・学用品:国によっては無料、あるいは補助があります。

- 制服や給食:多くの場合、家庭の負担を減らすために含まれています。

- 課外活動:スポーツや補習クラスなどは保護者が費用を負担することもあります。

これらの支援内容は国によって異なります。本当に経済的に厳しい家庭にとって教育がどれだけ身近かは、これで決まります。

無償義務教育の利点

義務教育は、個人と社会の両方に明確なメリットをもたらします。発展を促進し、UNESCO 教育の利点で述べられているように、主要な社会・経済課題の解決にも貢献します。

- 識字率の向上:国全体の読み書きや計算能力が高まります。

- 経済的インパクト:将来の就職の機会が広がります。

- 社会的平等:裕福層と貧困層との隔たりを減らします。

- 児童労働の軽減:子どもたちを危険な労働から守り、学校に通わせることができます。

これらの利点は、教育をすべての人に開かれたものとして維持する重要性を強調しています。

課題と制約

進展が見られる一方で、課題は依然として残っています。無償義務教育はしばしば実施の面で困難に直面しています。多くの国では資金やリソースの不足が問題となっています。

これらの障壁を乗り越えることが、長期的な成功には不可欠です。教室の過密化は教育の質を低下させ、教員の不足は生徒の成績にも影響します。

家庭は今なお、交通費や制服代などの隠れた費用に直面しています。農村部では都市部と比べてリソースが十分に行き渡らないことが多く、これら一つひとつが義務教育の効果に影響を及ぼしています。

国別の事例研究

さまざまな国の事例から、無償教育がどのように機能しているかが分かります。教育制度が充実している国もあれば、まだ発展途上の国もあります。各国のモデルを比較することで、有益な知見が得られます。

- フィンランド:無料の給食、教科書、通学手段を提供し、非常に優れた成果を上げています(フィンランド国立教育庁)。

- 日本:平等および全国一律のカリキュラムを重視しています(文部科学省)。

- ブラジル:教育へのアクセス拡大に取り組んでいますが、地域間の格差が課題となっています(ブラジル教育省)。

- ケニア:授業料を撤廃しましたが、学級規模の大きさや教師不足といった問題に直面しています(ケニア教育省)。

これらの事例から、達成された成果と継続する課題の両方が浮き彫りになります。成功している国々の経験は、他国が自国の制度を改革する際の指針となります。

義務教育の未来

教育の今後の方向性は、絶えず進化し続けています。各国政府は、義務教育の範囲を拡大しつつあります。デジタルツールや政策の変化が、次世代の生徒たちに大きな影響を与えています。

多くの国々で、早期の幼児教育が取り入れられています。テクノロジーの進歩により、遠隔地のコミュニティでも教育へのアクセスが向上しています。義務教育の期間を高等学校まで延長する国も見られます。

国連SDG 4のようなグローバルな目標も、こうした拡大を後押ししています。将来は、あらゆる子どもに教育が届く仕組みづくりが重要となります。

結論:学ぶ権利の確保

無償義務教育の原則は、すべての子どもが学びへのアクセスを持つことを保証しています。入学手続きや対象となる教育段階は、この権利が世界中でどのように実施されているかを示しています。

さまざまな課題があるものの、社会や個人にもたらされる利益は明白です。すべての人がよりよい未来を手に入れるために、保護者や地域社会はこれらの機会を活用すべきでしょう。