生活費の高騰や収入の不安定化によって、基本的な生活が圧迫されており、安定した支援がますます重要になっています。

社会的支援は、現金や物資による非拠出型の給付を提供し、現金給付、学校給食、公共事業による賃金、社会年金を通じて家計の消費を安定させます。

社会保険や労働プログラムの違いが明確で、受給資格のルールが整理され、申請手順が事前に用意されていることで、より良い意思決定が可能になります。

社会的支援でカバーされる内容

社会的支援とは、受給者の負担なしに、現金や現物による直接的で定期的、かつ予測可能な給付を通じて、世帯収入を引き上げ安定させるものです。

主な制度には、現金給付、社会年金、学校給食、現物による生計支援パッケージ、現金や食糧で支払われる公共事業の賃金などが含まれます。

財源は通常、一般税収から賄われますが、低所得国などではドナーの支援が加わることもあります。

他の柱との違い

社会保険は拠出金が必要で、主に老齢、失業、出産、病気など、人生のリスクをカバーします。多くの場合、正式な雇用に結びついています。

労働市場プログラムは、労働者の権利を保護し、職業紹介所、研修、賃金や基準の規制を通じて求職者を支援します。

多くの貧困層はインフォーマルな形で働いているため、拠出を必要としない支援が、開発途上国における保護の主な入り口となっています。

いまこそ社会的保護が重要

最近の調査によると、適切に設計され、的確に実施された給付は非常に高い効果をもたらすことが明らかになっています。貧困世帯に1ドルを給付すると、乗数効果によって地域経済で約2.50ドル分の活動が生まれます。

COVID-19の際には支援が拡大されたものの、いまだおよそ20億人が十分な社会的保護を受けられていません。特に低所得国では、4人に3人がいまだに基本的な保護を欠いている状況です。

新興経済国

新興経済国では、労働市場が若年層の急増に直面しており、雇用創出の見込みが人口増加の圧力に追いついていません。

世界銀行グループは、72か国で2億2,200万人以上の人々を支援しており、2025年4月時点で社会的保護や労働分野に約295億ドル(うちIDAを通じて155億ドル)の資金を提供しています。2030年までに5億人の支援を目指しています。

社会的保護の柱

厳しい財政状況や不均衡な労働市場の中で、リスクの特徴や給付能力に合わせて制度を選択することが重要です。

| 柱 | 概要 | 主な手段 | 一般的な課題 |

| 社会扶助 | 貧困層や脆弱な層への拠出不要な給付 | 現金給付、社会年金、学校給食、現物支援、公共事業 | 対象者の誤認、給付コスト、制度の分断 |

| 社会保険 | 加入者が拠出しリスクを分担する仕組み | 年金、失業保険、医療保険、障害保険、災害保険 | 補助がなければ非公式労働者は対象外 |

| 労働市場プログラム | 雇用促進や労働者の権利保護を図る施策 | 職業紹介所、職業訓練、中小企業支援政策、最低賃金、安全基準、出産・病気給付 | 非公式経済における普及の限界 |

主な社会保障制度

世帯はライフサイクルの中でさまざまなリスクに直面するため、プログラムは同じ家庭に対して連携し、段階的に提供されることで最も効果的に機能します。

社会的給付(現金)

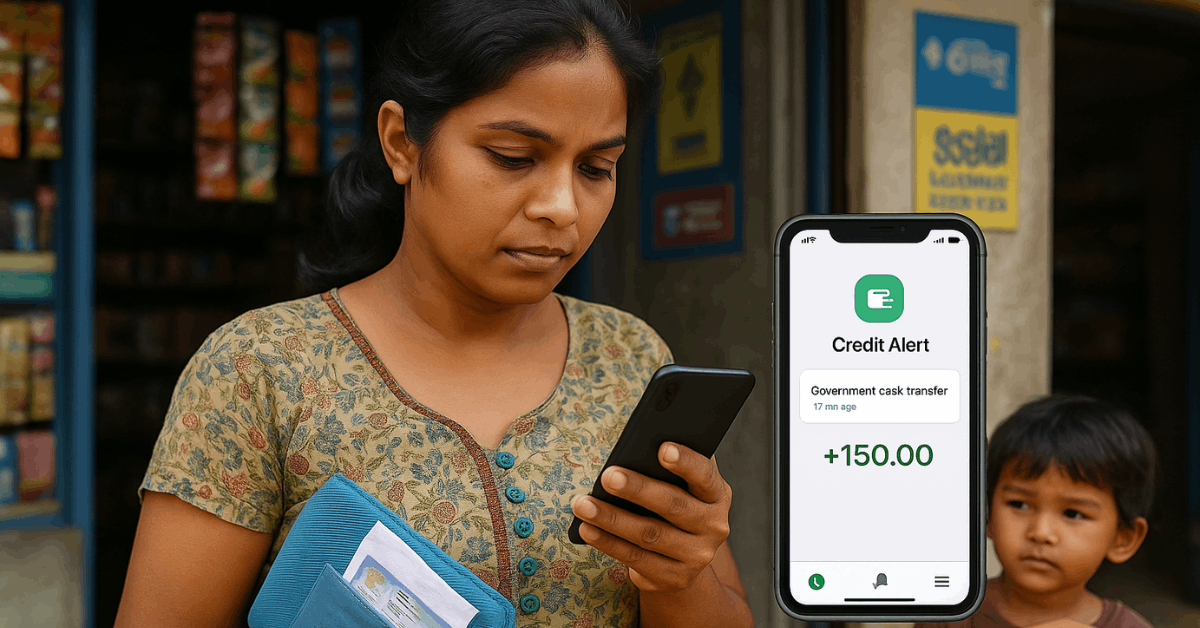

現金給付は、無条件または条件付き、そして対象を限定したものや普遍的なものがあります。条件付き現金給付(CCT)は、教育への出席や健康診察の受診など、人材育成に繋がる条件が付くのが特徴です。

各国の事例

事例としては、フィリピンのパンタウィッド・パミリヤン・ピリピノ・プログラム(4Ps)があり、プロキシミーンズテスト(簡易所得判定)を用いて、極度の貧困世帯への支援を行っています。

インドネシアの希望家族プログラム(PKH)では、母子の健康管理や教育支援への給付を主軸としつつ、米の補助(Raskin)、教育助成(BSM)、医療保障(Jamkesmas)との連携も図られています。

中国の最低生活保障(ディバオ/MLA)は、都市部・農村部ごとに基準が設定された大規模な無条件給付ですが、選定にあたって包摂もれや対象外の誤りが課題となっています。

児童福祉と学校給食

プログラムには、現金給付や教育支援のための食糧支給制度、すべての子どもを対象とした学校給食、孤児や路上で暮らす子ども向けの特別サービスなどがあります。

アフガニスタンの教育支援を目的とした食糧支給やカンボジアの学校給食は、出席率の向上と栄養状態の改善につながっており、特に持ち帰り用の配給は家庭にとって魅力的で、女子児童の就学を後押ししています。

災害救援

気候変動や災害リスクの高まりにより、災害救援が支援活動全体に占める割合はますます大きくなっています。

バングラデシュの脆弱層への食糧配布や住宅修理のための現金給付は、サイクロンや洪水後の迅速な支援の例です。予防的かつ事前の対策によって支援の効果は高まりますが、多くのシステムはいまだ事後対応に偏っており、リスク削減の取組みが十分ではありません。

社会的年金

非拠出型年金は、正式な社会保障を受けていない高齢者を守る制度です。

ネパールのほぼユニバーサルな70歳以上対象の制度は、基礎的な消費を促進し、行政コストも削減しました。一方、バングラデシュの年齢・所得審査付き給付は、給付額が控えめながらも、高齢者の尊厳や世帯の栄養状態を向上させています。

医療支援

非拠出型の医療支援は、しばしばユニバーサル・ヘルスカバレッジ(UHC)への足掛かりとなります。

ベトナムでは、貧困層向け医療基金が国民健康保険に統合され、貧困世帯や少数民族世帯も正規労働者と同等の給付を受けられるようになりました。

インドネシアのジャムケスマス(Jamkesmas)は、貧困層およびそれに近い層を対象とした大規模な医療保険制度ですが、対象者の認知や利用の障壁により、完全な普及には至りませんでした。

障害者支援プログラム

高齢化が進む中で支援ニーズが増加しているにもかかわらず、障害者支援は他の支援タイプと比べて依然としてカバー範囲が最も狭い状況です。

日本やウズベキスタンのように障害手当への支出が多い国もありますが、多くの国では、制度が対象となる人々のごく一部しか支援できていません。

拡充には資金の確保だけでなく、障害認定や サービスとの強固な連携が不可欠です。

申請基準と受給資格の評価

プログラムへの参加は通常、客観的で合理的かつ透明性のあるルールに基づいており、差別のない基準に沿っています。

- 資力調査では、世帯収入や資産が一定の基準を超えているか比較します。この際、脆弱な層を不利にしないよう、特定の給付金や奨学金を収入計算から除外する場合もあります。

- デモグラフィック・ターゲティングは、世帯構成や妊娠・乳幼児期、学齢児童、高齢者、障害の有無などに着目し、政策の優先対象によっては移民や先住民コミュニティも含まれることがあります。

- 雇用に基づく選別では、ワーキングプア(働く貧困層)を優先したり、正規雇用への移行を妨げないように給付の設計がなされる場合があります。

- 条件付き給付は、定期的な健康診断の受診や就学確認などの行動を求めるもので、クリニックや学校が存在し利用可能である場合に最も効果的です。

インパクトに影響を与えるデザインの選択

ターゲットを絞った給付制度は、限られた資金を最も貧しい層に届けることができますが、管理や監視のコストが高くなり、収入が変動したり書類が不十分だったりすると、除外エラーが発生するリスクがあります。

ユニバーサル(普遍的)またはカテゴリー別給付制度は、規模が大きくなるほど一人あたりのコストが高くなりますが、エラーを減らし、スティグマ(社会的な烙印)を軽減でき、ネパールの年金制度のように運用がよりシンプルになる場合もあります。条件付き給付は、供給側のサービスが機能している場合は人々の行動を変える効果がありますが、そうでなければ条件が家族にとってどうしようもない格差を理由に罰する結果となることがあります。

間接的所得テストや地域社会による認証、苦情処理の仕組みを組み合わせることで、正確性と公平性のバランスが取れます。人権の原則からは、平等な取り扱い、明確な基準、利用しやすい不服申立ての仕組みが求められます。

資金調達、提供方法、そして規模拡大

逆進的な補助金からターゲットを絞った給付へ予算を再配分することで公平性が向上します。さらに、上位所得者層への現金支給を削減し最下位20%層への給付に回せば、その恩恵の約半分をまかなえるという証拠も示されています。

国内歳入に余裕がない場合には、ブレンド型や革新的な資金調達方法が補完的な役割を果たします。デジタルによる給付、身分証明と連携した社会登録台帳、モバイル決済、そして相互運用可能な管理情報システムなどにより、支援金の漏れや受給者の移動コストを削減することが可能です。

支援や保険、雇用プログラムを連携させるパートナーシップによって、救済から自立に至るまで一貫した支援経路をつくることができます。これには、就業に必要な技能訓練、職業紹介、家計の生計改善につながる起業支援なども含まれます。

はじめに:申請のステップ

複雑なルールや書類手続きは大きなハードルとなるため、短いチェックリストで効率的に準備しましょう。

- 自分に合った制度を特定し、政府のポータルサイトやお近くの福祉事務所で公式な対象要件や必要書類を必ず確認してください。

- 基本となる証明書類(本人確認書類、世帯構成、住所、収入またはそれに代わる書類)を揃え、必要に応じて障がい者手帳、母子手帳、学生証なども用意します。

- 指定された窓口で登録し、正確な情報を提出します。全ての書類と受領証のコピーを保管しておくと、後の問い合わせや再審査がスムーズです。

- 給付に関連する条件を満たす必要がある場合は、早めにクリニック受診や学校出席の証明などを準備し、不支給や給付停止があった場合には速やかに相談窓口を利用してください。

- 家族構成、就労状況、住所、収入に変化があった場合は、速やかに情報を更新することで、再審査時のデータ不一致による給付停止を防げます。

何を優先すべきか?

プログラムの選択と同じくらい、プログラムの調整も重要です。一つの世帯が最大の恩恵を受けるのは、現金給付、学校給食、健康保険などの支援を意図的に順番に実施し、生活の安定が戻った後に雇用サービスへとつなげていく場合です。

強固な給付体制、公正なルール、そして安定した資金調達が、一時的な支援を人的資本の強化、レジリエンス(回復力)の向上、労働市場への参加といった持続的な成果へと変えていきます。

結論

連携された的確な支援は、即時的な消費を守り、信頼できる支払いシステム、登録台帳、異議申し立て制度が機能することで人的資本の形成につながります。

正確な出席・遵守記録を維持し、生活の変化を速やかに報告し、給付と保健・教育・就労サービスを組み合わせることで、救済から安定へと移行できます。

一貫したルール、予測可能な資金調達、効率的な提供体制によって、限られた予算でも家族や地域経済に確かな成果をもたらします。